|

8.

Eine-Welt-Filmpreis

NRW

Zum 8. Mal wird im Rahmen des Fernsehworkshop Entwicklungspolitik der Eine-Welt-Filmpreis

NRW verliehen. Der Preis wird vom Ministerum für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

des Landes Nordrhein-Westfalen

gestiftet und

ist mit 5.000 €, 3.000 € und 1.500 € dotiert.

1.

Preis: Jakarta Disorder von Ascan Breuer und Victor Jaschke

2.

Preis: Aus meinem syrischen Zimmer von Hazem Alhamwi

3. Preis: AIDS - Erbe der Kolonialzeit von Carl Gierstorfer

Die Jury hat außerdem die Aufgabe, außergewöhnliche

Filme für die Bildungsarbeit zu empfehlen

Mitglieder

der Jury

Burkhard

Althoff, ZDF/Das kleine Fernsehspiel

Lucie Bader, outreach gmbh - Wissenschaftskommunikation und Film, Bern

Thomas Belke, Mediathek

für Pastoral und Religionspädagogik, Freiburg

Bettina Borgfeld, Filmemacherin, Berlin

Jürgen Hammelehle, Brot für die Welt-Evangelischer Entwicklungsdienst,

Berlin

Die

Begründungen

1.

Preis:

Jakarta

Disorder

Ascan

Breuer, Victor Jaschke. Österreich 2013, 87 min.

Begründung

der Jury

:

Dieser

einfühlsame und spannende Dokumentarfilm lässt miterleben, wie am Rande

von Jakarta l ebende

Slum-Bewohner ihren Widerstand organisieren, als ihre Behausungen einem

gigantischen Immobilien-Bauvorhaben internationaler Investoren weichen

sollen. Aus zunächst offensichtlicher Ohnmacht wird eine relevante

politische Stimme von Ausgegrenzten, die auf die noch junge Demokratie in

Indonesien wirksam Einfluss nimmt. Im Zentrum dieser Bewegung stehen zwei

faszinierende Protagonistinnen, deren Überzeugung und Handeln

eindringlich und überzeugend vermittelt wird. Letztlich sind es 1,5

Millionen Unterschriften der verarmten Bevölkerung, die einem politischen

Forderungskatalog so viel Gewicht verleihen, dass sich der neue Gouverneur

von Jakarta von diesem in die Pflicht nehmen lässt. ebende

Slum-Bewohner ihren Widerstand organisieren, als ihre Behausungen einem

gigantischen Immobilien-Bauvorhaben internationaler Investoren weichen

sollen. Aus zunächst offensichtlicher Ohnmacht wird eine relevante

politische Stimme von Ausgegrenzten, die auf die noch junge Demokratie in

Indonesien wirksam Einfluss nimmt. Im Zentrum dieser Bewegung stehen zwei

faszinierende Protagonistinnen, deren Überzeugung und Handeln

eindringlich und überzeugend vermittelt wird. Letztlich sind es 1,5

Millionen Unterschriften der verarmten Bevölkerung, die einem politischen

Forderungskatalog so viel Gewicht verleihen, dass sich der neue Gouverneur

von Jakarta von diesem in die Pflicht nehmen lässt.

Jakarta Disorder zeichnet sich durch eine hervorragende Montage

aus, die entscheidend dazu beiträgt, dass ein komplexes Thema

nachvollziehbar, bewegend und doch auch unterhaltsam vermittelt wird. Der

Film lebt von eindrucksvoll in Szene gesetzten Kontrasten: Hier das Modell

des projektierten Luxus-Hochhaus-Wohnparks, dessen Miete selbst für

Gutverdienende nicht bezahlbar erscheint. Dort die einfachsten Behausungen

von Menschen, die im informellen Sektor versuchen, wenigsten kleinste Einkünfte

zu erzielen. Immer wieder sind es die Blicke aus einer „Perspektive am

Rande“ auf die nahe Skyline von Jakarta, die zur Dramaturgie des Films

gelingend beitragen. Hier die oft machtlos erscheinenden Bewohner, die

sich das Recht heraus genommen haben, Land für sich zu beanspruchen, das

ihnen formal nicht gehört. Dort die expansive Macht des Kapitals. In

diesen ausgezeichnet visualisierten Spannungsfeldern lässt der Film die

beiden Protagonistinnen überzeugend auftreten und agieren. Die Kamera

begleitet sie dabei engagiert, lässt Nähe und Sympathie zu ihnen

entstehen, ohne Grenzen zu überschreiten. Zwei in Ihrer Lebensgeschichte

und ihrer gesellschaftlichen Rolle sehr verschiedene Frauen werden zum

Kristallisationspunkt für eine Sozialbewegung. Der Film geht dabei

ehrlich mit den beiden und damit auch den Zuschauenden um: Die

Protagonistinnen werden nicht nur in ihrer erfolgreichen Aktivierung der

Bevölkerung gezeigt, sondern auch in sehr persönlichen Sequenzen, in

denen ihre Motivation und Kraft, aber auch ihre Ratlosigkeit und Zweifel

ins Bild kommen.

Dieser Dokumentarfilm ist über Jakarta hinaus bedeutsam. Er rüttelt auf

und stellt Anfragen. Es geht dabei um Sensibilität für die Verlierer von

Globalisierung weltweit. Wichtig: Handeln statt Klagen ist die Botschaft.

Die Potentiale sozialer Organisation zur Artikulierung elementarer

menschlicher Interessen und deren politische Relevanz werden überzeugend

vermittelt. In Verbindung damit werden Wert und Bedeutung von Demokratie

reflektiert. Jakarta Disorder gelingt dies alles in Form einer

packenden Dokumentation. Sie motiviert über den Film hinaus:

organisiertes Handeln kann augenscheinliche Ohnmacht überwinden.

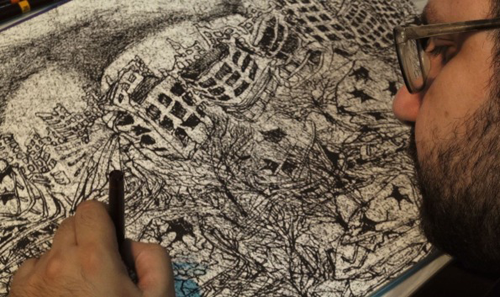

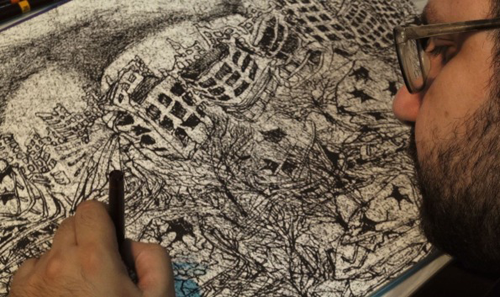

2.

Preis:

Aus

meinem syrischen Zimmer

Hazem

Alhamwi. Frankreich, Libanon, Deutschland

2014, 70 Min.

Begründung

der Jury:

Hazem

Alhamwi erzählt in seinem Film von der Zerstörung der Menschenwürde.

Und vom Widerstand dagegen.

Jahrzehntelang

nahm das syrische Regime seinen Bürgern brutal alle grundlegenden Rechte.

Es war unmöglich sich frei zu äußern, politisch zu engagieren, sich

unabhängig zu bilden oder künstlerisch zu entfalten. Generationen von

Syrerinnen und Syrern wurden von Kindesbeinen an systematisch

indoktriniert und innerlich zerstört. Jahrzehntelang

nahm das syrische Regime seinen Bürgern brutal alle grundlegenden Rechte.

Es war unmöglich sich frei zu äußern, politisch zu engagieren, sich

unabhängig zu bilden oder künstlerisch zu entfalten. Generationen von

Syrerinnen und Syrern wurden von Kindesbeinen an systematisch

indoktriniert und innerlich zerstört.

Hazem

Alhamwi erzählt davon ganz persönlich, erzählt von seinen eigenen Zerstörungen,

von denen seiner Familie. Und mit ihm erzählen Freunde und Verwandte. Es

sind Geschichten von Angst, alltäglichen Niederlagen und Demütigungen,

vom Scheitern, vom Versagen. Keine Heldengeschichten, aber Geschichten,

die zu erzählen heldenhaften Mut erfordert und die man nicht mehr

vergisst.

Aber Hazem Alhamwi erzählt auch vom Überleben. Er selbst überlebte mit

Hilfe seiner Kunst, seiner Zeichnungen, seiner Filme. Dieses kulturelle

Lebenselixier prägt auch dieses dokumentarische Essay. Dessen Form ist

vom Rhythmus, der Wut und Trauer, der Heimlichkeit, dem Irrwitz und der

Kreativität seines dissidenten Schaffens unter ständiger Bedrohung

durchdrungen. Die assoziativen Bilder, der collagenhafte Einsatz von Tönen

und Musik, die bitteren Anekdoten – all das macht in seiner

eindringlich-poetischen Verdichtung das Leben in Unterdrückung

schmerzhaft erfahrbar. Hazem Alhamwi führt die Zuschauer so in die Enge

syrischer Wohnzimmer, Klassenräume und Gefängniszellen. Und er zeigt,

wie diese Enge mit Hilfe der Kunst immer wieder kurz gesprengt werden

konnte.

Aus meinem syrischen Zimmer ist ein berührendes Requiem für die

Generationen von Syrerinnen und Syrern, die sich nicht befreien konnten.

Und doch ist es ein hoffnungsvoller Film. Denn er erzählt auch von der

Generation syrischer Kinder heute. Hazem Alhamwis Hoffnung und dringender

Appell ist es, diese Kinder trotz aller äußeren Zerstörung Syriens vor

ihrer inneren Zerstörung zu bewahren. Ein Appell, der diesem so persönlichen

Film universelle Geltung verleiht. Es ist der Appell, die grundlegendste

und oft gefährdetste Ressource des Menschen - seine Würde – wo immer möglich

zu verteidigen.

3.

Preis:

AIDS -

Erbe der Kolonialzeit

Carl

Gierstorfer. Deutschland 2014, 52 Min,

Begründung

der Jury:

Aids - Erbe

der Kolonialzeit begleitet den belgischen Wissenschaftler Teuwen und

seine Kollegen auf ihrer mehrjährigen Suche nach den Ursprüngen einer

der schlimmsten Pandemien der Menschheit:  HIV/Aids.

Der Wissenschaftler hofft, Erkenntnisse über die Herkunft von HIV/Aids im

Kampf gegen die Ausbreitung neuartiger Viren nutzen zu können. HIV/Aids.

Der Wissenschaftler hofft, Erkenntnisse über die Herkunft von HIV/Aids im

Kampf gegen die Ausbreitung neuartiger Viren nutzen zu können.

Während die

meisten seiner Kollegen einen Forschungserfolg auf diesem Gebiet als unmöglich

erachten, gibt Teuwen nicht auf. Die Zuschauenden nehmen Teil an einer

spannenden Suche des Wissenschaftlers, seinen Fragen, den Entdeckungen und

Schlussfolgerungen.

Seine Spur führt zunächst in die belgische und französische

Kolonialzeit und die hemmungslose Ausbeutung ehemaliger Kolonialgebiete

Afrikas. Mit Hilfe von Historikern, Virologen und Biologen rekonstruiert

der Film den Ursprung des Virus beim Affen und den Verlauf seiner

Ausbreitung und legt die Mitverantwortung der Kolonialherren durch ihre rücksichtslose

Ausbeutung an der Entstehung der Pandemie nahe. Der erzählerische Bogen

über das Jahrhundert zu heute entlässt den Zuschauer mit der drängenden

Frage nach gleichem Handlungsmuster - der fortwährenden, nun legalen

Ausbeutung von Rohstoffen in den afrikanischen Ländern durch die

Industrieländer: Bergen die sozialen Folgen der Ausbeutung die Gefahr

neuartiger Viren für Menschen und ihre Ausbreitung, eine Wiederholung des

Ursprungs von HIV/Aids mit einem neuen, andersartigen Erreger?

Interdisziplinär, spannend erzählt und mit klug in Szene gesetztem

Archivmaterial und Grafiken eröffnet „Aids - Erbe der

Kolonialzeit" eine neue, entwicklungspolitische Perspektive auf die

Pandemie, um schließlich die drängenden Fragen nach der Gefahr heutiger

neuer Erreger zu stellen.

Beim Kampf

gegen Infektionskrankheiten muss aus der Vergangenheit gelernt werden. Der

Film ist ein Plädoyer dafür, dass bei auftretenden Krankheiten der

Zukunft früher mit deren Entdeckung und Enttabuisierung begonnen werden

muss. Nur so kann das Leben von Millionen Menschen gerettet werden.

nach

oben

Empfehlungen

für die Bildungsarbeit

La

Buena Vida - Das gute Leben

Jens

Schanze. Deutschland,

Schweiz, Kolumbien 2015, 94 Min.

Begründung

der Jury:

Dieser packende Dokumentarfilm bindet Welten zusammen. Er beginnt in

Deutschland mit der Sprengung eines Bohrturmes. Ende einer Kohlezeche.

Dann geht es nach Kolumbien: „El Cerrejón“  ist

mit mehr als 700 Quadratkilometern der größte Kohletagebau der Welt:

100.000 Tonnen am Tag als Ertrag. Das Gigantische dieses Projektes

kontrastiert mit dem Urwalddorf Tamaquito mit seinen 30 Familien ganz in

der Nähe der riesigen Maschinen. Den Bewohnern von Tamaquito steht eine

Umsiedlung bevor. Bisher hatten sie alles für ihr Leben. Kohle spielte für

sie keine Rolle. Widerstand und zähe Verhandlungen kommen. Letztlich:

Ausgehandelte Umsiedlung, fremd im eigenen Land am neuen Ort. Der Film führt

weiter: Kohle wird exportiert und kommt in Rotterdam an. Stromerzeugung

bei uns mit Kohle aus Kolumbien. Acht neu eröffnete Kohlekraftwerke.

Besser als Atomkraft!? Internationale Konzerne, die sich ihren Aktionären

verpflichtet sehen. Der Versammlung der Aktionäre ist Tamaquito

eigentlich keine Notiz wert. Auch wenn Jairo Fuentes, der Ortsvorsteher

aus Kolumbien, dort einen eindrucksvollen Auftritt hat und Klage erhebt:

Abmachungen wurden nicht eingehalten: Wasser fehlt. Kein Einzelfall - der

Abspann zeigt es: 30 Familien in Kolumbien stehen für 1,5 Millionen

Menschen, die jährlich umgesiedelt werden, weil sie dem Abbau von Kohle

und anderen Bodenschätzen im Weg stehen. ist

mit mehr als 700 Quadratkilometern der größte Kohletagebau der Welt:

100.000 Tonnen am Tag als Ertrag. Das Gigantische dieses Projektes

kontrastiert mit dem Urwalddorf Tamaquito mit seinen 30 Familien ganz in

der Nähe der riesigen Maschinen. Den Bewohnern von Tamaquito steht eine

Umsiedlung bevor. Bisher hatten sie alles für ihr Leben. Kohle spielte für

sie keine Rolle. Widerstand und zähe Verhandlungen kommen. Letztlich:

Ausgehandelte Umsiedlung, fremd im eigenen Land am neuen Ort. Der Film führt

weiter: Kohle wird exportiert und kommt in Rotterdam an. Stromerzeugung

bei uns mit Kohle aus Kolumbien. Acht neu eröffnete Kohlekraftwerke.

Besser als Atomkraft!? Internationale Konzerne, die sich ihren Aktionären

verpflichtet sehen. Der Versammlung der Aktionäre ist Tamaquito

eigentlich keine Notiz wert. Auch wenn Jairo Fuentes, der Ortsvorsteher

aus Kolumbien, dort einen eindrucksvollen Auftritt hat und Klage erhebt:

Abmachungen wurden nicht eingehalten: Wasser fehlt. Kein Einzelfall - der

Abspann zeigt es: 30 Familien in Kolumbien stehen für 1,5 Millionen

Menschen, die jährlich umgesiedelt werden, weil sie dem Abbau von Kohle

und anderen Bodenschätzen im Weg stehen.

La Buena Vida setzt vielfältige thematische Impulse, die über den

Film hinaus weisen und sich für Bildungsprozesse anbieten. Globalisierung

wird konkret und exemplarisch erlebbar: Strombedarf in Deutschland im

Kontext der vielzitierten Energiewende - und Entwurzelung von Menschen in

Kolumbien. Wirtschaft, die nicht wirklich auf menschliche Schicksale

schaut. La Buena Vida klagt dabei nicht verbal an, sondern die

Situation der Bewohner von Tamaquito und ihr Widerstand sprechen eine

starke und eindeutige Sprache, die durch eindrucksvolle Bilder einer sehr

guten Kamera getragen wird. Viele kraftvolle Bilder kommen auch ohne Worte

und Kommentierung aus. So gelingt es z.B. allein filmisch zu erzählen,

was den Reichtum des Dorfes Tamaquito ausmacht, worin die hohe

Lebensqualität besteht, welches wirklich die wichtigen Lebens-Ressourcen

sind: Wasser, Früchte und Fische. Diese „heile Welt“ wird durch eine

gute Montage immer wieder kontrastiert: Die neue Urwaldpiste, die nach

Tamaquito führt mit dem nach oben führenden Kameraschwenk, der am

Horizont bereits den drohenden Kohleabbau ins Bild bringt. Oder die pädagogische

und praktische Begleitung der Umsiedlung durch Personen, die keine

Verbindung zur Lebenswelt und Kultur der Bewohner von Tamaquito aufweisen.

Auch dass der zu unterzeichnende Vertrag sogar Weltbank-Standards

beinhaltet, wirkt paradox. Stellvertretend für die zu ertragende

Entwurzelung und Entfremdung kann die Szene gelten, als einige Bewohner

einen ersten Besuch im Retortendorf „Tamaquito 2“ machen: Sie tragen

dabei blaue Plastikhelme der Kohlearbeiter von „El Cerrejón“. Ein

Geschenk, das sie weder benötigen, noch ihnen eine wirksamen Schutz

bietet.

Die

fliegenden Jungen von Gaza

Carmen

Butta. Deutschland

2013,

44

min.

Begründung

der Jury:

Die

Jury ist der Überzeugung, dass dieser Film einen anderen Blick auf die

medial oft vorkommende Region Gaza wirft. Er ermöglicht Einsichten

jenseits des politischen Konflikts. Deshalb ist er eine  sinnvolle

Ergänzung für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit. sinnvolle

Ergänzung für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit.

Mit ihren akrobatischen Übungen beim „Parkour" beschreibt er ein

Stück westlicher Jugendkultur, die die Jungs in Gaza als Flucht aus ihren

eigenen kulturellen Zwängen mit Begeisterung betreiben. Nicht nur, dass

sie sich Repressalien ihrer Gesellschaft ausgesetzt sehen, auch innerhalb

des geschickt in Szene gesetzten Familienportraits werden Konflikte

beleuchtet. Daran wird das Dilemma einer Gesellschaft beschrieben, deren

Jugendliche längst über soziale Medien weltweit vernetzt sind und die

sich von den Zwängen ihrer Kultur entfernen wollen. Die Symbolik, die über

den Film vermittelt werden kann, ist stark: die Freiheit zu spüren, indem

man sich über die zerstörten Gebäude seiner eingrenzenden Heimat mit

artistischem Geschick bewegt, kann beim Einsatz in der Bildungsarbeit mit

Jugendlichen durchaus motivierende Funktion haben. Letztendlich regen die

44 spannenden Minuten auch zu der Fragestellung an, ob „Parkour"

den Jugendlichen hilft, sich keiner radikalen Gruppierung anzuschließen

oder ob der Vater gleiches erreicht, in dem er mit seinen Söhnen regelmäßig

eine Moschee mit gemäßigten Predigern besucht.

Durst!

Angela

Andersen, Claus Kleber. Deutschland

2014,

45 min.

Begründung

der Jury:

Überwältigend

schöne Bilder und dramatisches Geschehen erleben wir in der

ZDF-Dokumentation Durst! auf eindrückliche Weise. Kein Wunder,

dass wir gebannt hinschauen, wenn uns Angela  Andersen

und Claus Kleber auf ihrer filmischen Reise zu Brennpunkten der

Wasserknappheit auf verschiedene Kontinente mitnehmen. Die äußerst

spannende Reportage macht deutlich, dass Wasser weltweit ein immer größer

werdendes Problem ist. Spätestens wenn wir in der Dokumentation hören,

dass in Deutschland jährlich 80.000 Milliarden Liter (!!) fremdes Wasser

für den Konsum beispielsweise von Steaks aus Südamerika oder Jeans aus Südostasien

gebraucht wird, wissen wir, dass uns der Wassermangel etwas angeht. Wasser

ist in der globalisierten Welt zum globalen Problem geworden. Der Film

zeigt auf, welche Gründe es dafür gibt und wie sie sich darstellen.

Durch immer höhere Konsumansprüche und unglaubliche Verbrauchsvolumen

ist die Versorgung mit Wasser weltumspannend schwieriger geworden. Ob an

den wachsenden Wüstenrändern Chinas, den Gemüseplantagen in Spanien

oder den vergifteten Flüssen Indiens, Claus Kleber befragt Bauern,

Plantagenbesitzer wie auch Wissenschaftler, die massiv von der

Wasserknappheit betroffen sind, nach Ursachen. Der Reporter steht den

Leuten auf Augenhöhe gegenüber und fragt neugierig und interessiert

nach. Durch seine prägnante und eindringliche Kommentierung macht er

deutlich, wie groß die Gefahr des Wassermangels ist. Dabei sind kritische

und appellierende Worte zu vernehmen. Themen wie Gentechnologie,

Entsalzung des Meerwassers oder die grüne Revolution sind Ausgangspunkte

für wirtschafts- und sozialpolitische Überlegungen, die uns in dieser

fesselnden ZDF-Dokumentation dargelegt werden. Es drängt sich bei uns die

Frage nach dem Wirken des individuellen Handelns auf. Die emotionsstarken

Bilder lassen uns verstehen, dass das Menschenrecht auf Wasser bewusst

angegangen und erkämpft werden muss. Die Jury empfiehlt die interessante

Dokumentation für die Bildungsarbeit. Der informative Inhalt, die

packenden Geschichten und die moderne visuelle Filmnarration machen die

Sendung zu einem aufrüttelnden Erlebnis. Andersen

und Claus Kleber auf ihrer filmischen Reise zu Brennpunkten der

Wasserknappheit auf verschiedene Kontinente mitnehmen. Die äußerst

spannende Reportage macht deutlich, dass Wasser weltweit ein immer größer

werdendes Problem ist. Spätestens wenn wir in der Dokumentation hören,

dass in Deutschland jährlich 80.000 Milliarden Liter (!!) fremdes Wasser

für den Konsum beispielsweise von Steaks aus Südamerika oder Jeans aus Südostasien

gebraucht wird, wissen wir, dass uns der Wassermangel etwas angeht. Wasser

ist in der globalisierten Welt zum globalen Problem geworden. Der Film

zeigt auf, welche Gründe es dafür gibt und wie sie sich darstellen.

Durch immer höhere Konsumansprüche und unglaubliche Verbrauchsvolumen

ist die Versorgung mit Wasser weltumspannend schwieriger geworden. Ob an

den wachsenden Wüstenrändern Chinas, den Gemüseplantagen in Spanien

oder den vergifteten Flüssen Indiens, Claus Kleber befragt Bauern,

Plantagenbesitzer wie auch Wissenschaftler, die massiv von der

Wasserknappheit betroffen sind, nach Ursachen. Der Reporter steht den

Leuten auf Augenhöhe gegenüber und fragt neugierig und interessiert

nach. Durch seine prägnante und eindringliche Kommentierung macht er

deutlich, wie groß die Gefahr des Wassermangels ist. Dabei sind kritische

und appellierende Worte zu vernehmen. Themen wie Gentechnologie,

Entsalzung des Meerwassers oder die grüne Revolution sind Ausgangspunkte

für wirtschafts- und sozialpolitische Überlegungen, die uns in dieser

fesselnden ZDF-Dokumentation dargelegt werden. Es drängt sich bei uns die

Frage nach dem Wirken des individuellen Handelns auf. Die emotionsstarken

Bilder lassen uns verstehen, dass das Menschenrecht auf Wasser bewusst

angegangen und erkämpft werden muss. Die Jury empfiehlt die interessante

Dokumentation für die Bildungsarbeit. Der informative Inhalt, die

packenden Geschichten und die moderne visuelle Filmnarration machen die

Sendung zu einem aufrüttelnden Erlebnis.

nach

oben

|

ebende

Slum-Bewohner ihren Widerstand organisieren, als ihre Behausungen einem

gigantischen Immobilien-Bauvorhaben internationaler Investoren weichen

sollen. Aus zunächst offensichtlicher Ohnmacht wird eine relevante

politische Stimme von Ausgegrenzten, die auf die noch junge Demokratie in

Indonesien wirksam Einfluss nimmt. Im Zentrum dieser Bewegung stehen zwei

faszinierende Protagonistinnen, deren Überzeugung und Handeln

eindringlich und überzeugend vermittelt wird. Letztlich sind es 1,5

Millionen Unterschriften der verarmten Bevölkerung, die einem politischen

Forderungskatalog so viel Gewicht verleihen, dass sich der neue Gouverneur

von Jakarta von diesem in die Pflicht nehmen lässt.

ebende

Slum-Bewohner ihren Widerstand organisieren, als ihre Behausungen einem

gigantischen Immobilien-Bauvorhaben internationaler Investoren weichen

sollen. Aus zunächst offensichtlicher Ohnmacht wird eine relevante

politische Stimme von Ausgegrenzten, die auf die noch junge Demokratie in

Indonesien wirksam Einfluss nimmt. Im Zentrum dieser Bewegung stehen zwei

faszinierende Protagonistinnen, deren Überzeugung und Handeln

eindringlich und überzeugend vermittelt wird. Letztlich sind es 1,5

Millionen Unterschriften der verarmten Bevölkerung, die einem politischen

Forderungskatalog so viel Gewicht verleihen, dass sich der neue Gouverneur

von Jakarta von diesem in die Pflicht nehmen lässt. Jahrzehntelang

nahm das syrische Regime seinen Bürgern brutal alle grundlegenden Rechte.

Es war unmöglich sich frei zu äußern, politisch zu engagieren, sich

unabhängig zu bilden oder künstlerisch zu entfalten. Generationen von

Syrerinnen und Syrern wurden von Kindesbeinen an systematisch

indoktriniert und innerlich zerstört.

Jahrzehntelang

nahm das syrische Regime seinen Bürgern brutal alle grundlegenden Rechte.

Es war unmöglich sich frei zu äußern, politisch zu engagieren, sich

unabhängig zu bilden oder künstlerisch zu entfalten. Generationen von

Syrerinnen und Syrern wurden von Kindesbeinen an systematisch

indoktriniert und innerlich zerstört.  HIV/Aids.

Der Wissenschaftler hofft, Erkenntnisse über die Herkunft von HIV/Aids im

Kampf gegen die Ausbreitung neuartiger Viren nutzen zu können.

HIV/Aids.

Der Wissenschaftler hofft, Erkenntnisse über die Herkunft von HIV/Aids im

Kampf gegen die Ausbreitung neuartiger Viren nutzen zu können. ist

mit mehr als 700 Quadratkilometern der größte Kohletagebau der Welt:

100.000 Tonnen am Tag als Ertrag. Das Gigantische dieses Projektes

kontrastiert mit dem Urwalddorf Tamaquito mit seinen 30 Familien ganz in

der Nähe der riesigen Maschinen. Den Bewohnern von Tamaquito steht eine

Umsiedlung bevor. Bisher hatten sie alles für ihr Leben. Kohle spielte für

sie keine Rolle. Widerstand und zähe Verhandlungen kommen. Letztlich:

Ausgehandelte Umsiedlung, fremd im eigenen Land am neuen Ort. Der Film führt

weiter: Kohle wird exportiert und kommt in Rotterdam an. Stromerzeugung

bei uns mit Kohle aus Kolumbien. Acht neu eröffnete Kohlekraftwerke.

Besser als Atomkraft!? Internationale Konzerne, die sich ihren Aktionären

verpflichtet sehen. Der Versammlung der Aktionäre ist Tamaquito

eigentlich keine Notiz wert. Auch wenn Jairo Fuentes, der Ortsvorsteher

aus Kolumbien, dort einen eindrucksvollen Auftritt hat und Klage erhebt:

Abmachungen wurden nicht eingehalten: Wasser fehlt. Kein Einzelfall - der

Abspann zeigt es: 30 Familien in Kolumbien stehen für 1,5 Millionen

Menschen, die jährlich umgesiedelt werden, weil sie dem Abbau von Kohle

und anderen Bodenschätzen im Weg stehen.

ist

mit mehr als 700 Quadratkilometern der größte Kohletagebau der Welt:

100.000 Tonnen am Tag als Ertrag. Das Gigantische dieses Projektes

kontrastiert mit dem Urwalddorf Tamaquito mit seinen 30 Familien ganz in

der Nähe der riesigen Maschinen. Den Bewohnern von Tamaquito steht eine

Umsiedlung bevor. Bisher hatten sie alles für ihr Leben. Kohle spielte für

sie keine Rolle. Widerstand und zähe Verhandlungen kommen. Letztlich:

Ausgehandelte Umsiedlung, fremd im eigenen Land am neuen Ort. Der Film führt

weiter: Kohle wird exportiert und kommt in Rotterdam an. Stromerzeugung

bei uns mit Kohle aus Kolumbien. Acht neu eröffnete Kohlekraftwerke.

Besser als Atomkraft!? Internationale Konzerne, die sich ihren Aktionären

verpflichtet sehen. Der Versammlung der Aktionäre ist Tamaquito

eigentlich keine Notiz wert. Auch wenn Jairo Fuentes, der Ortsvorsteher

aus Kolumbien, dort einen eindrucksvollen Auftritt hat und Klage erhebt:

Abmachungen wurden nicht eingehalten: Wasser fehlt. Kein Einzelfall - der

Abspann zeigt es: 30 Familien in Kolumbien stehen für 1,5 Millionen

Menschen, die jährlich umgesiedelt werden, weil sie dem Abbau von Kohle

und anderen Bodenschätzen im Weg stehen. sinnvolle

Ergänzung für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit.

sinnvolle

Ergänzung für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit.  Andersen

und Claus Kleber auf ihrer filmischen Reise zu Brennpunkten der

Wasserknappheit auf verschiedene Kontinente mitnehmen. Die äußerst

spannende Reportage macht deutlich, dass Wasser weltweit ein immer größer

werdendes Problem ist. Spätestens wenn wir in der Dokumentation hören,

dass in Deutschland jährlich 80.000 Milliarden Liter (!!) fremdes Wasser

für den Konsum beispielsweise von Steaks aus Südamerika oder Jeans aus Südostasien

gebraucht wird, wissen wir, dass uns der Wassermangel etwas angeht. Wasser

ist in der globalisierten Welt zum globalen Problem geworden. Der Film

zeigt auf, welche Gründe es dafür gibt und wie sie sich darstellen.

Andersen

und Claus Kleber auf ihrer filmischen Reise zu Brennpunkten der

Wasserknappheit auf verschiedene Kontinente mitnehmen. Die äußerst

spannende Reportage macht deutlich, dass Wasser weltweit ein immer größer

werdendes Problem ist. Spätestens wenn wir in der Dokumentation hören,

dass in Deutschland jährlich 80.000 Milliarden Liter (!!) fremdes Wasser

für den Konsum beispielsweise von Steaks aus Südamerika oder Jeans aus Südostasien

gebraucht wird, wissen wir, dass uns der Wassermangel etwas angeht. Wasser

ist in der globalisierten Welt zum globalen Problem geworden. Der Film

zeigt auf, welche Gründe es dafür gibt und wie sie sich darstellen.